ビジネスとITのハブとなるIT部門がやるべき4つのステップ 後編 ~あるべき姿~

昨今、顧客が求める価値が大きく変化しており、所有・購入から、利用・活用による経験へと変わってきています。モノを所有するよりも利用するということに重きを置くことが増えており、サービスを提供するための流れも、販売型からサブスクリプションモデルへと世の中が変わってきています。

この記事では、デジタルによるビジネスモデルの変革への取り組みについての必要性と、世の中のサービス化の例をあげながら、サービス化に必要なITについてご紹介します。

2018年頃から「働き方改革」が叫ばれ、テレワークへの取り組みが推奨されてきましたが、実際にはそれほど進んでいるとは言えませんでした。ところが2020年初頭からのコロナ禍により、それまで進まなかったテレワークがこの外的要因によって一気に加速しました。

その当時、働き方改革への対応は、自宅で仕事をするためのインフラレベルの整備に焦点が当たっていましたが、そもそも、働き方改革=テレワークではなく、テレワークは働き方改革のあくまで手段の1つであり、目的ではありません。テレワークが進んだなかで、社内外のコミュニケーションが紙からデジタルへと変わり、ビジネスについても、これまでの売り方やビジネスモデルだけでは将来が見通せない状況であり、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進はさけて通ることはできない状況となっていきました。

| 環境の変化 | 変化の概要 |

| 市場の変化 |

|

| ビジネスモデルの変化 |

|

| IT活用の変化 |

|

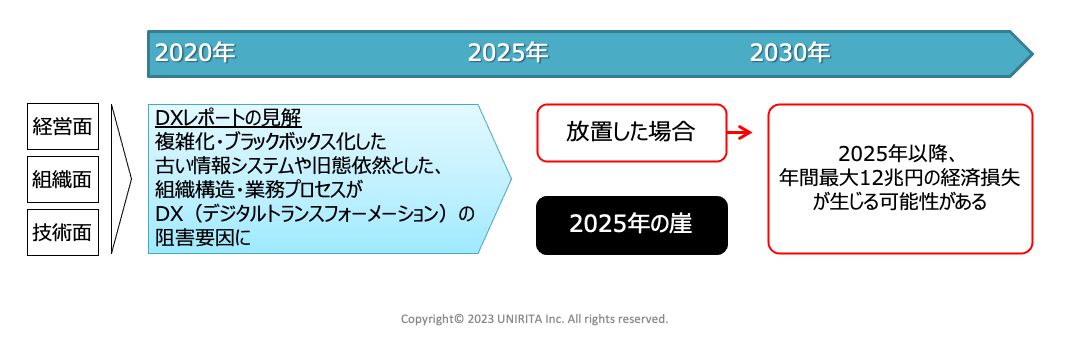

2018年9月に、経済産業省からDXレポートが発表されました。複雑化した古い情報システムや、プロセスはDXの阻害要因となり、お金がかかるものを効率化しないとDXの投資ができないので、これをそのままにしておくと、2025年に崖に落ちますよと提言されています。

何も対策をとらないと損失が生じるので、新しいIT投資、人材育成やサービスモデルに転換するように、という内容になっています。

2020年に発表されたDXレポート2では、9割の企業はDXに取り組めていないという内容が書かれています。当初はDXについて、多くの企業が誤った解釈をしており、DXとはレガシーシステムを刷新することと捉えられていました。しかし、経済産業省はDXはレガシーシステムを変えることではなく、お客様とつながる仕組みを構築しないとDXが進まないと提言しています。

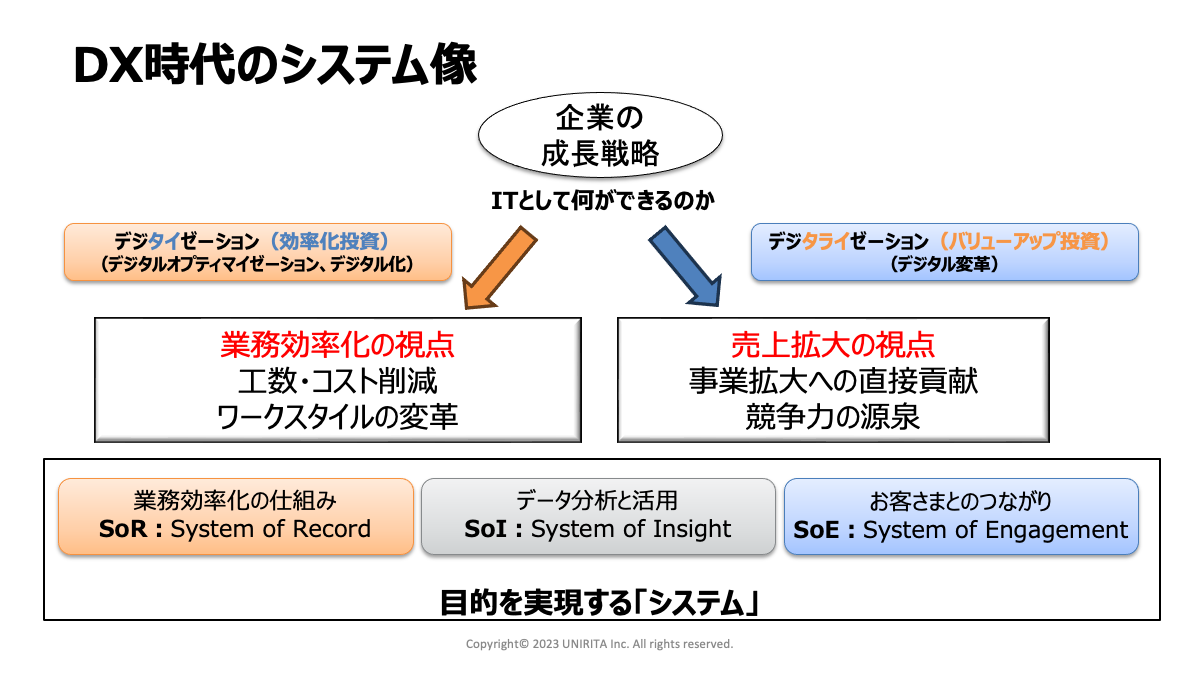

ITを使う目的は2つに分かれます。「業務効率化」と「売上拡大」です。

業務効率化は、メインフレームの時代から行っていることです。例えば、昔は紙と鉛筆で見積もりしていましたが、今ではクラウド上でどこでも見積もりができる時代となってきているなど、イメージがつかみやすいと思います。

一方で売上拡大のためにITを使いましょうといっても、なかなか実施が難しかったことからイメージがつかみにくいかと思いますが、昨今は具体的にITで売上を拡大していきましょうと言える時代になってきました。DXとデジタルビジネスを進めることで、ITを使いビジネスを大きくしていこうと考えるようになってきたということです。

上記の図にある「SoR: System of Record」はビジネスを効率化するミッションクリティカルなシステムです。このシステムはウォータフォール型でルールに基づいて時間をかけてじっくり作り、信頼性をもとめられる仕組みです。それに対して、お客様とつながる「SoE: System of Engagement」は信頼性よりもスピードや俊敏性、スケーラビリティが重要な仕組みです。

例えば、ソーシャルネットワークなどのようにお客様と直接つながる仕組みを2年かけて作っていたらビジネスが遅れてしまいます。どんどんアップデートされていく世の中ですので、お客様といかにつながっていくかが重要となってきます。

SoRとSoEの間にあるのが、分析ツールとかデータ活用の「SoI: System of Insight」です。SoIにおいてデータを活用するには、仮説検証や分析といった能力が必要になってきます。

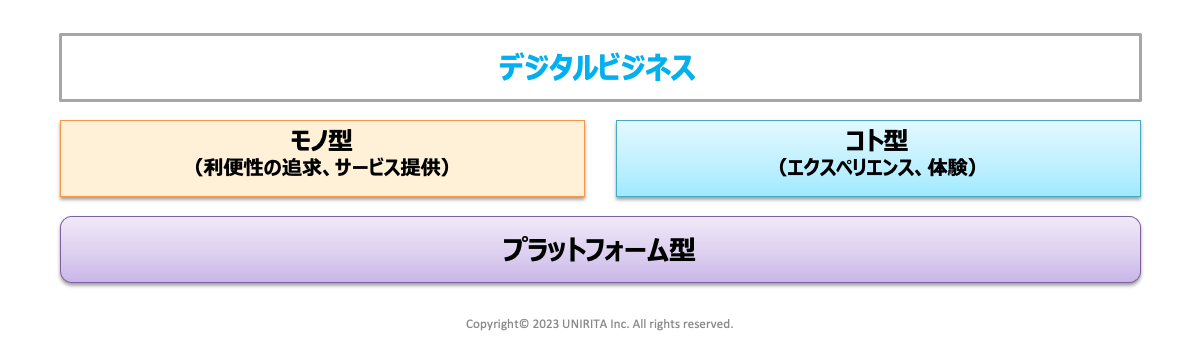

また、デジタルビジネスとは、ITを活用して収益の機会を生み出すものです。ITや、デジタルそのものでビジネスを行う既存のビジネスを、デジタルでさらに加速させるものということです。デジタルビジネスは、モノ型、コト型、プラットフォーム型と、ビジネスモデルの中でも3つに分類されます。

モノ型はメーカーです。機器販売やカスタマーサポートといった業務があります。モノとそれ以外のサービスを展開していく、モノとコトをくっつけてサービスを展開するビジネスになります。コト型はバーチャルやデジタルなどの音楽、映像、教育、ゲーム、書籍といった、ほぼITだけで、モノが動かないビジネスのため、ITの方に投資されます。

市場は時代の変化によって、そしてデジタルによって大きく変わってきています。ビジネスはモノからコトへ。コロナ禍の影響もあり、購入から利用(サブスクリプション)へと、モノから、サービス提供型に変わってきています。多くの企業が取り組んでいますが、これまでの「物を作る」文化から脱却することが重要となってきます。

ビジネスモデルの変化として、デジタルディスラプターという言葉があります。ディスラプターとは、「破壊者」という意味で、他業界から競合が現れてくることを指しています。例えば、ホテルを所有していない宿泊事業者などのように異業種への参入が当たり前になってきており、新たな参入者によるゲームチェンジが起きています。また、IT業界ではパッケージソフトを作成している企業が減り、クラウドサービスベンダーへと変わってきています。製造業も自社所有のノウハウを活かしたサービス化が進んできています。

では、実際にサービス提供型へと変化した例をみていきましょう。今回は製造業にスポットをあてて、どのような取り組みがあるか挙げてみます。

これらの取り組みによって、製造業は製品提供の枠を超えて顧客に付加価値を提供し、顧客満足度の向上や競争力の強化といったメリットが得られます。

さらに、デジタル化やIT技術を活用することで、より効果的なサービス提供が可能となります。デジタル技術やデータの活用は、効率性や顧客体験の向上、新たなビジネスモデルの構築など多くの可能性をもたらします。サービス化に積極的に取り組むことで、市場の変化に対応し、持続的な成長と競争力の維持を図ることができます。

製造業のサービス化を例に出しましたが、サービス化を支えるために、デジタル技術や情報システムの基盤が重要です。この基盤には、データ収集・分析システム、クラウド基盤、ソフトウェアなどが含まれます。これらの技術的基盤は、製品とサービスの連携やデータの収集・分析、顧客とのコミュニケーションを実現するために必要です。

では、どのようなIT基盤が必要となるか、以下にいくつか例を挙げます。

上記のようなIT基盤を整備することで、ビジネスのサービス化につなげられ、顧客のニーズに合った付加価値の高いサービスを提供することができます。サービス化には組織全体の取り組みと長期的な戦略が必要ですが、顧客満足度の向上、収益の多様化、競争力の強化などのメリットをもたらすことが期待されます。

また、IT以外にもサービス化に取り組むためには、組織と文化の変革が不可欠です。伝統的な組織構造やプロセスを変革し、サービス提供に適した組織体制を構築する必要があります。そして、ITだけではなく、顧客志向やサービスマインドを持った従業員を育成するためのトレーニングや教育プログラムも重要です。

さらに、他の企業や専門サービスプロバイダーとの協業やパートナーシップも重要です。関連する企業や専門家との連携により、製品とサービスの組み合わせによる付加価値を提供するためのエコシステムを構築する必要があります。製造業は、他の企業やサービスプロバイダーとの連携や共同開発を通じて、より包括的なソリューションを提供することができます。

今回は製造業のサービス化を例にしましたが、他の業界でもサービス化は進んでおり、製品提供に付加価値を加え、顧客満足度の向上や競争力の強化を図った取り組みが実施されております。ビジネスのサービス化においてはITの活用が不可欠です。

ユニリタグループでは、データやデジタル技術の活用に役立つ製品・サービスをご用意して「サービス化」をご支援します。お気軽にご相談ください。

| サービス | 詳細はこちら |

| データの連携/変換/加工 「まるっとデータ変換・加工クラウドサービス」 |

https://www.unirita.co.jp/solution/marutto/data.html |

| 企業間コミュニケーションの推進 「CommuRing(コミュリング)」 |

https://commu-ring.unirita.co.jp/ |

| 業務プロセスの可視化/改善 業務可視化サービス「Ranabase(ラーナベース)」 |

https://lp.ranabase.com/ |

| カスタマーサクセス推進サービス 「Growwwing(グローウィング)」 |

https://www.growwwing.jp/ |

執筆者情報:

ユニリタ DXアクセラレーションチーム

株式会社ユニリタ DXイノベーション部

DXアクセラレーショングループ

ユニリタグループのプロモーション担当チームです。

企業の経営課題である「働き方改革」と「DXの推進」の実現に向けたアプローチを「4つのステージ」として整理しました。 企業内事業部門のDXを加速させるために、日々セミナー講師や執筆を行い、情報発信をおこなっています。

Rankingランキング

New arrival新着

Keywordキーワード