ビジネスとITのハブとなるIT部門がやるべき4つのステップ 後編 ~あるべき姿~

目次

idearuを運営しているユニリタではお客様の現状業務の可視化をお手伝いするサービスをご提供していますが、そこで経験したエピソードを一つ紹介します。ある組織の現場の業務をその担当者にヒアリングし、業務の進め方を具体的に可視化していた時のことです。その様子を見ていた担当者の上長は「よくこんなことをこれまで一度も間違わずにやってくれていましたね。」とおっしゃいました。第三者の私共から見ても、その業務はさまざまなパターンや例外対応が含まれた複雑なものでしたが、担当者本人にとっては前任者から引き継いだ当たり前の業務であり、しっかりマニュアル化もされていたため問題とは感じていませんでした。このような状況は関係者間でその具体的な内容を共有して初めて、その危うさや非効率性に気づくことができるという典型的な現場の実情と言えるかと思います。

一度、これが問題だと気づけば、同じ職場から類似する課題は次々と出てきます。DXの実現を本気で目指している上長であれば、包み隠さず全て洗い出してほしいと言ってくれます。関連部署にその成果を見せると、うちにも類似する課題がたくさんある、しかも互いに協力すれば改善できそうな部署間のやり取りもたくさんあることに気づいてくれます。

DXを推進するにあたり、トップダウンの戦略や、ICTの理解や技術検証はもちろん重要ですが、前述のように現状業務の課題に対して関係者間の「共感」が伴っていないと、DXの推進はなかなか現場に浸透していきません。現状業務の可視化という活動は、大なり小なり担当者の頭の中に属人化している現状業務を言語化し、関係者間で課題を「共感」するための手段であり、DXを進めるにも有効なテクニックです。

本稿では、必要最低限の現状業務を可視化する方法をわかりやすく解説していきます。

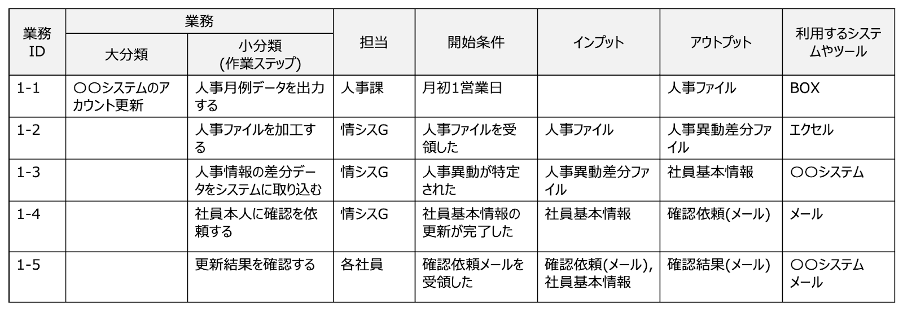

まずは下表(図1)のようなスプレッドシートを用意してください。

各項目は以下のような定義で業務の棚卸しとして書き出してみましょう。

業務棚卸し表に業務を書き出していく際の細かさ(粒度感)は、生み出すアウトプットごとにします。ファイルを作成/更新する、メールを送付する、システムを更新する等のアウトプットごとに1行を使って書き出してください。これにより紙の帳票が残っている箇所や、データの連携/変換/加工/集計などを手作業で行っている箇所等、業務のデジタル化施策として目をつけるべきポイントなども特定できるようになります。

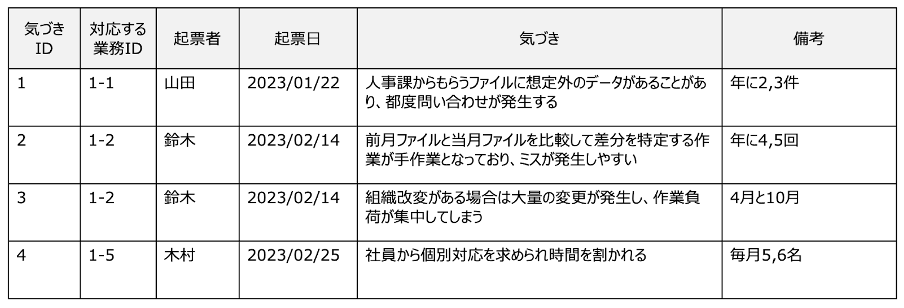

次に、業務棚卸し表の「業務ID」に紐付けて別表に「気づき」を書き出していきます。

「気づき」はその文章だけを第三者が読んでも意味がわかるよう、できるだけ文脈や対象を具体的に記述しましょう。

「業務棚卸し表」と「気づき一覧」が部署単位でそろったら、当該部署のメンバーを招いて改善策の検討会議を定期的に行うと良いでしょう。上長は組織戦略も加味して、現場から上がってきた気づきを仕分けし、優先度を付けて課題を定義し、対策に向けた今後のロードマップを描きます。現場からの声が職場改善に活かされるという実績を重ねていくことで、職場の改善に向けた活動が活性化され、文化となっていきます。

さて、本稿で紹介した現状業務を可視化する方法はExcelなどのスプレッドシートさえあれば、すぐに始められることですが、効果を実感し、継続的に続けていきたいと組織内で合意できれば、この手法自体も少しずつ改善していくことをおすすめします。業務棚卸し表で一覧にした手順は、現状業務を順番に列挙したものですが、これを「業務フロー」にすると、それらの手順をより視覚的に分かりやすく表現することができます。継続的な業務改善を推進するためには以下のような理由から業務フローを作成することをおすすめします。

業務フローをフローチャートとして作成することで視覚的に情報を伝達できます。手順の流れや関係性を明確に表現できるため業務の構造や流れが理解しやすくなります。

フローチャートは分岐やループなども表現できるため、表で一覧にした手順だけでは把握しにくい複雑な業務プロセスにおいても全体の流れを理解することができます。

フローチャートは、担当者別にレーンが分かれているので、それぞれの立場に立って業務の流れを吟味すると、そこで起こりそうな問題や苦労を推測できます。加えて、業務の流れがレーンをまたぐ箇所は、担当者間のコミュニケーションミスが起こる可能性を秘めており、課題の金脈だと言われます。このように、表形式の業務一覧よりもフローチャートにする方が問題点を発見しやすくなり、改善へとつながります。

フローチャートは、業務プロセスの理解や改善に向けたコミュニケーションにも役立ちます。社内で皆が同じものをみて業務を語ることのできる共通言語となったり、複数の人が関わる業務プロセスでは、フローチャートを使って各人の役割や関係性を明確にしたりすることができます。

本稿では、現場の業務を可視化することがDXを推進する上で重要であること、そして現状業務の可視化を行うことで課題の共有や改善が可能になることをお話してきました。自社の課題が見えていなければ自社に最適なDXの方法を探すことはできません。現状業務を可視化して分析しなければ、DXの目的が明確にならず導入するシステムの選択や評価に失敗してしまったり、導入に向けた関係者との合意形成がうまく進まなかったりという結果になりかねません。

ぜひ、現状業務を効率的に可視化し、現状課題に対する関係者間の「共感」を醸成して、DX推進を成功させていきましょう。

ユニリタでは「Ranabase(ラーナベース)」 という業務可視化のWebサービスを提供しており、エクセルだけで可視化を行う場合に比べると、もっと視覚的にわかりやすいビジュアルで効率的に現状業務を可視化・蓄積していくことが可能となります。

また、本稿で紹介した「業務棚卸し表」と「気づき一覧」をご提供いただいて、ユニリタが視覚的にわかりやすいビジュアルの業務フローに変換して納品することも可能ですので、ご興味があれば以下よりぜひ詳細をご覧いただき、お気軽にご相談ください。

Rankingランキング

New arrival新着

Keywordキーワード